先進政策バンク詳細ページ

| タイトル | リスク評価によるため池対策の優先順位付け ~ おかやまモデルの展開 ~ |

|---|---|

| 施策・事業名称 | ため池対策おかやまモデルの推進 |

| 都道府県名 | 岡山県 |

| 分野 | 農林水産 |

| 事業実施期間 | 令和3年4月1日~ |

| 施策のポイント | 膨大な数のため池の防災・減災対策を集中的かつ計画的に行うため、決壊する確率を考慮した被害額の大きさを「リスク」として評価し、対策の優先順位付けを行うことで、県全体のリスクを効果的に低減 |

| 内容 |

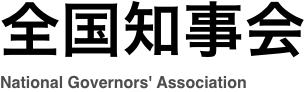

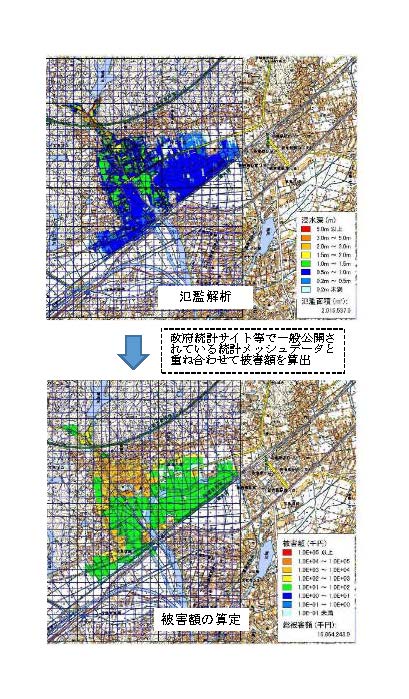

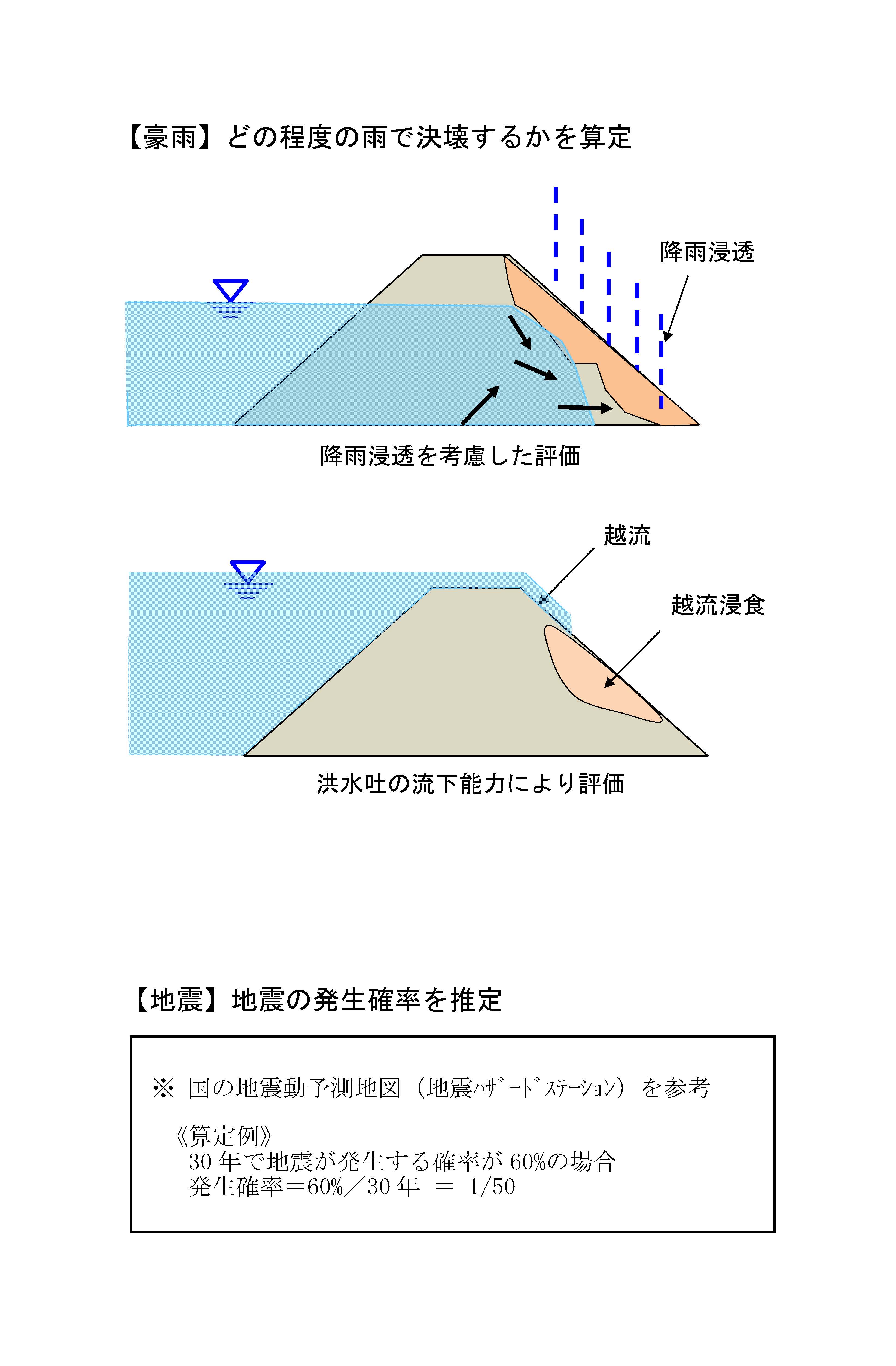

【現状と課題】 ・本県には約1万か所(全国4位)のため池があるが、平成30年7月豪雨により230か所が被災し、うち4か所が決壊した。 ・このため、県内のため池を人的被害のおそれや農業利用の状況、老朽度により5つの区分に類型化し、改修や廃止など対策の優先度を定めて、ため池の安全性の確保に取り組んでいる。 ・近年、頻発化・激甚化する豪雨や今後発生が懸念される大規模地震に備え、膨大な数のため池の防災・減災対策を、限られた予算と人員、時間の中で、より効果的・効率的に進める必要がある。 【取組内容】 ・従来の考え方では、決壊した場合の被害額が大きいため池ほど対策の効果が高くなるが、被害額に決壊確率を掛け合わせ、その大きさを「リスク」として評価することで、より効果的な対策の優先順位付けが可能となる。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ <例> A池:被害額が20億円で決壊する確率が1/20年 B池:被害額が50億円で決壊する確率が1/100年 【リスク】A池=20*1/20=1億円 > B池=50*1/100=0.5億円 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ・膨大な数のため池の被害額算定には、従来の手法では多大な時間とコストがかかるため、氾濫解析(※)と、一般に公開されている資産統計データを重ね合わせることにより、想定被害額を簡易的に算定する。【図1】 ※ 全ての防災重点農業用ため池(約4千か所)について作成済み ・決壊確率は、豪雨と地震に分けて行うこととし、豪雨については、どの程度の雨で決壊するかを現地調査等により算定し、地震については、国の地震動予測地図を参考に推定する。【図2】 【効果】 ・決壊確率を考慮したリスク評価により、同じ投資額で県全体のリスクを効果的に低減させることが可能となり、ため池の管理者や県民に対して客観的に緊急性や優先度を説明できるようになった。【図3】 また、従来の多大な時間とコストを要する被害額算定手法を見直し、氾濫解析と一般に公開されている資産統計データを重ね合わせた簡易的な算定とした。 ・各々のため池が持つリスクが、豪雨による影響が高いのか、地震による影響が高いのかを明確にすることで、リスクが高い部分から段階的に整備するなど、効果的にリスクを減ずる対策を先行して行うことができる。    |

| 本件問合先 | 岡山県農林水産部耕地課 |

| 086-226-7435 | |

| kochi@pref.okayama.lg.jp |