先進政策バンク詳細ページ

| タイトル | どのような洪水にあっても命をまもる |

|---|---|

| 施策・事業名称 | 滋賀の流域治水政策 |

| 都道府県名 | 滋賀県 |

| 分野 | 防災・危機管理 |

| 内容 |

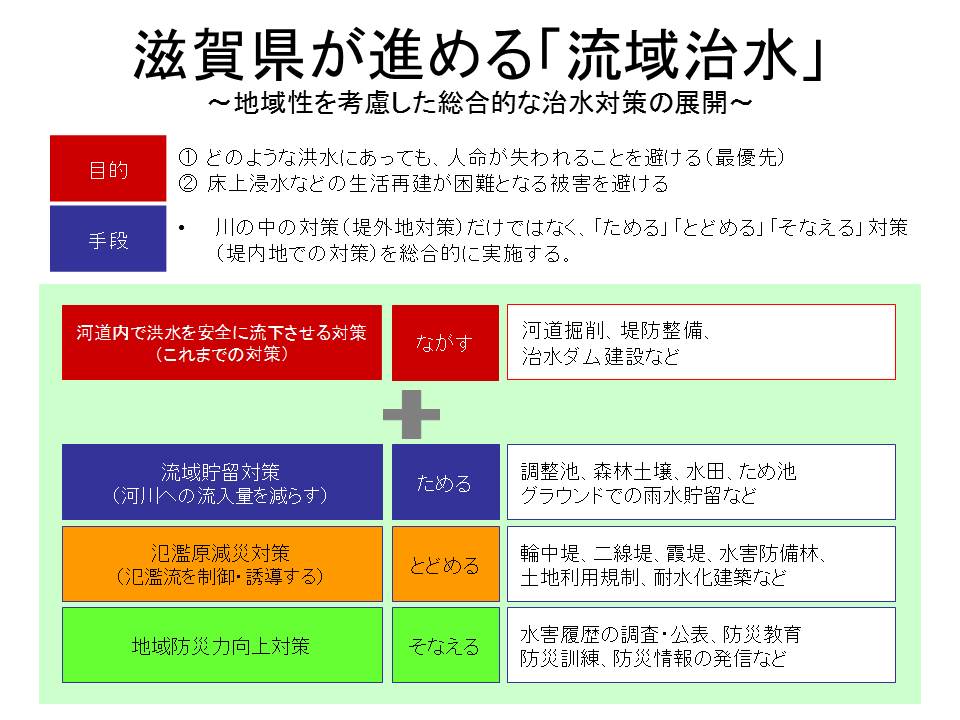

●現状と課題 近年、全国的に水害が頻発している。また、気候変動に伴い、水害が激甚化すると懸念もされている。ライフスタイルの変化に伴う地域防災力の低下も顕在化してきており、さまざまな分野、主体における水害対策の充実を図ることが喫緊の課題となっている。 ●滋賀の流域治水 どのような洪水にあっても、人命が失われることを避け(最優先)、生活再建が困難となる被害を避けるため、これまでの河川整備や維持管理などの対策(ながす)を流域治水の基幹的対策とし、これに加えて人が住む流域(氾濫原)での流域貯留対策(ためる)、氾濫原減災対策(とどめる)、地域防災力向上対策(そなえる)を組み合わせた流域治水政策を推進する。 政策の推進にあたっては、ハード対策・ソフト対策を組み合わせ、住民参加のもと、市町と連携した行政による公助と住民による自助・共助がともに機能する協働型治水として地域社会が一体となって取り組むことが必要である。 ●滋賀の流域治水推進方策 1.県全域の氾濫シミュレーション結果を図示した「浸水マップ」の公表 ・治水施設(河川等)の安全性でなく、人が生活をする場(氾濫原)の各地点における安全性(地先の安全度)を用いて水害リスクを評価した。 ・地先の安全度は、大河川の氾濫のみならず、中小河川や水路の氾濫も考慮したシミュレーションにより評価したものである。 ・自助・共助・公助が一体となった流域治水政策を推進するために、「地先の安全度」を施策の基礎情報と位置づけ県民と共有する。 2.「水害に強い地域づくり計画」の策定 ・県下を6つの圏域に区分し、各々の圏域において、行政・地域住民・関係団体等からなる地域の課題を検討する組織(「水害に強い地域づくり協議会」)を設立している。 ・地先の安全度が低い地域(水害リスクが高い地域)においては、水害に強い地域づくり協議会において、水害に強い地域づくり計画を策定する。 3.水害リスクを考慮したまちづくり ・家屋の水没により人的被害の恐れのある場所や床上浸水が頻発する場所については、土地利用や建築の規制を行う。 4.県民の地域防災力向上の促進 ・水害リスクの高い地域だけでなく県内あらゆる地域での出前講座の実施 ・水害リスクの高い地域に存在する小学校での出前講座の実施 ・水害図上訓練等避難に対する講習会の実施 ・過去の水害に関する文献のとりまとめや被災者からの聞き取りによる水害体験のデータ化とホームページへの搭載 ●滋賀県流域治水の推進に関する条例 平成26年3月31日、条例公布、施行。さらに、実効性のある取組を推進している。 当県の取組は、国土交通省が平成27年1月20日に公表した「新たなステージに対応した防災・減災のあり方」や平成27年12月11日に策定した「水防災意識再構築ビジョン」、令和3年3月30日に策定・公表した「流域治水プロジェクト」、令和3年5月10日に公布された「流域治水関連法」の方向性とも合致している。   |

|

関連 ホームページ |

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/kasenkoan/19528.html |

| 本件問合先 | 滋賀県土木交通部 流域治水政策室 |

| 077-528-4290 | |

| ryuiki@pref.shiga.lg.jp |