先進政策バンク詳細ページ

| タイトル | 健康アプリ「アスマイル」への健康予測AI搭載 |

|---|---|

| 施策・事業名称 | 健診データ等を活用した健康予測モデルの構築事業 |

| 都道府県名 | 大阪府 |

| 分野 | 健康福祉 |

| 事業実施期間 | 令和2年4月1日~ |

| 施策のポイント |

・大阪府が実施する国民健康保険保健事業として実施。 ・「健康予測AI」が、ユーザーの特定健診結果から将来の生活習慣病の発症確率を予測する。 ・特定健診の受診のメリットを実感してもらうことで健診受診率向上をめざす。 |

| 内容 |

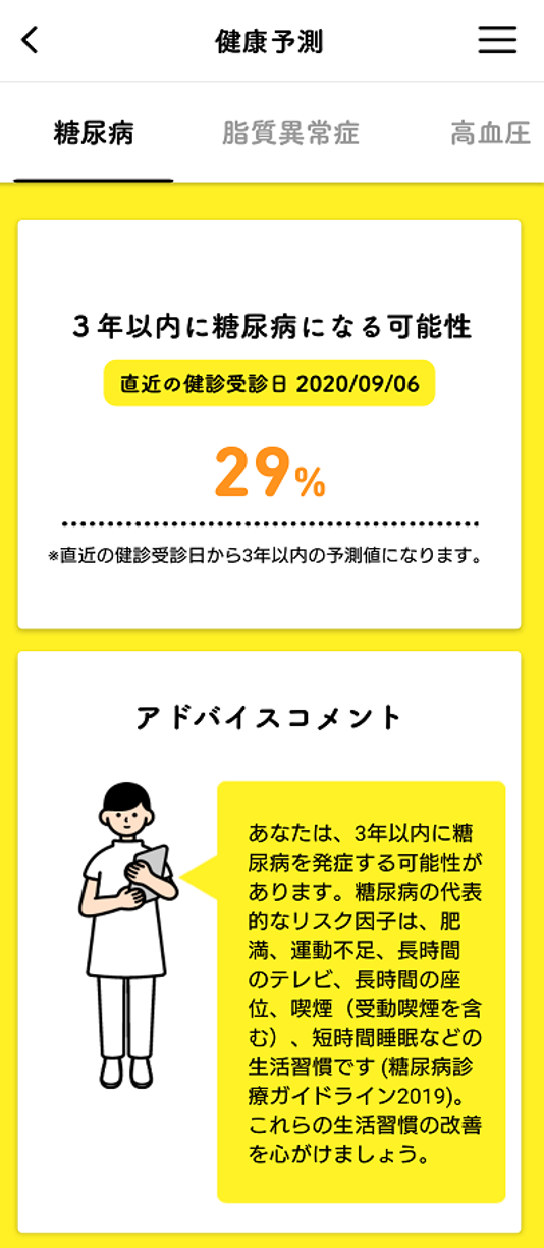

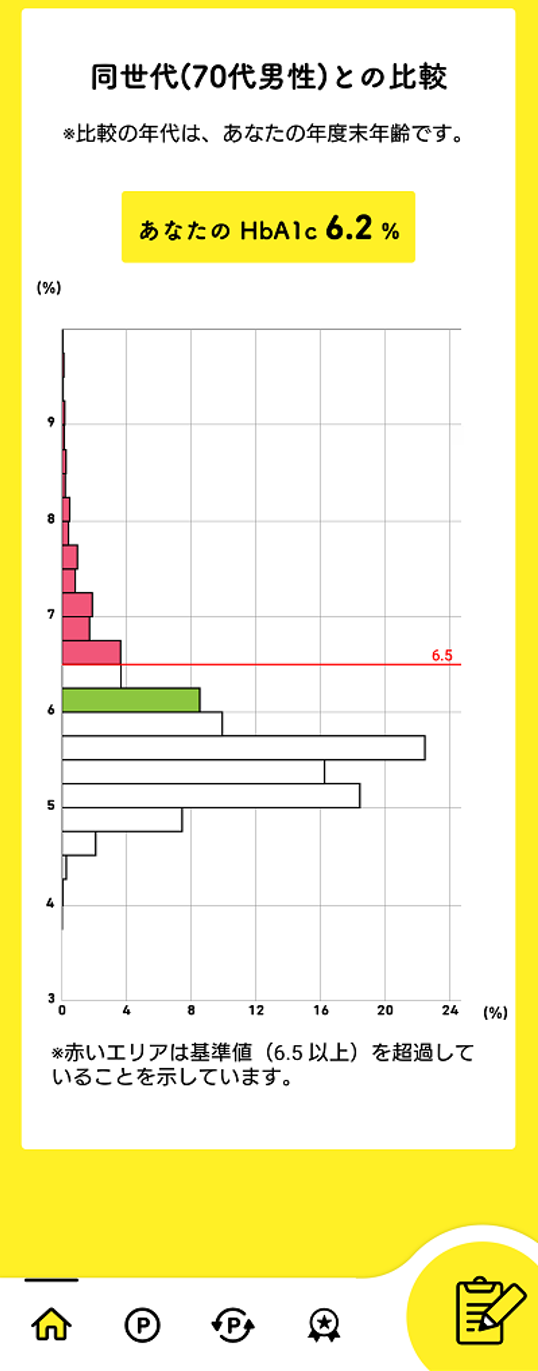

【健康アプリ「アスマイル」とは】 大阪府では、府民の主体的な健康づくりを促進するため、個人インセンティブを活用した健康アプリ「アスマイル」を平成31年1月21日から開始。アプリユーザーは歩数や睡眠、体重、体温等の健康記録を行い、ポイントを貯め、抽選への参加等で電子マネー等を獲得できる。ユーザー数は令和4年3月31日時点で281,417人。 また、「アスマイル」は40歳以上の市町村国民健康保険加入者向けに「国保会員」機能があり、特定健診結果が自動で情報連携される。また、特定健診を受診した国保会員には初回3,000円相当(2回目以降は1,000円相当)の電子マネー等をプレゼントし、受診率向上を図っている。 本事業では、「アスマイル」の国保会員向けに、新機能「健康予測AI」を搭載した。 【健康予測AIの概要】 ○機能 アスマイル国保会員の特定健診結果データから、生活習慣病(糖尿病、脂質異常症、高血圧)の将来(直近の健診受診日から3年以内)の発症確率を算出。 ○AIの構築 約6年分の大阪府域の市町村国民健康保険被保険者の特定健康診査データ等のビッグデータを活用して、機械学習(AI)によって構築。 ○しくみ アスマイルには国保会員の特定健診結果データが自動連携(※)されており、そのデータを「健康予測AI」に入力すると、AIが算出した発症確率が出力される。このアスマイルアプリと健康予測AI間ではAPI連携を採用している。 ユーザーは、アスマイルアプリの画面上で健康予測を利用するボタンをタップすれば、即時に算出結果を確認することができる。また、発症確率に応じたアドバイスや自身の検査値を同年代比較したグラフも見ることができる。 (※)大阪府国民健康保険団体連合会を通じて特定健診結果データの提供を受けるため、正確なデータを「健康予測AI」に用いることが可能となっている。 【職員(グループ)の関与等】 1.職員またはグループがソリューション開発に着手した経緯・動機 大阪府は市町村国保被保険者の特定健診受診率が3割程度と全国低位であり、府全体で受診率を向上させるため、令和2年度から「特定健診受診率向上プロジェクト」を実施。被保険者に、特定健診結果をより身近に感じていただくための施策の一つとして、特定健診結果から生活習慣病の発症予測を行う健康予測モデルの構築・検討を開始した。 2.ソリューション開発の過程 平成29年度から、大阪府保険者協議会、大阪府国民健康保険団体連合会及び大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センターでは、府内市町村国民健康保険被保険者等にかかる約6年分の健診データ等を活用した生活習慣病等予防・健康寿命延伸をめざした調査分析事業を進めてきており、府は、同センターの健診データ等に対する知見、分析ノウハウに注目した。 令和2年度から「健診データ等を活用した健康予測モデルの構築事業」を開始し、同センターへ委託。以後、検討会議を重ねた。 検討会議の中では、健康アプリ「アスマイル」とどのようにデータ連携させるか、ユーザーが使いやすい画面の動線、画面上での表示方法も含め、アスマイルの受託事業者も含めて3者(大阪大学、アスマイル受託事業者、大阪府)での検討を重ねてきた。 令和3年度は健康予測AI側のAPI構築や、アスマイル側の画面開発、連携試験を経て、令和3年12月16日に健康予測AIをアスマイルに実装、運用開始した。 3.完成に至るまでに直面した問題・課題・その解決方法 ・精度の高いAIの構築 精度の高いAIの構築のためには、大量のデータを活用することが重要であり、健診データ等を保有する各市町村からデータ利用の理解をとりつけ、約25万人分の健診データ等のビッグデータから本AIを構築することができた。 ・「アスマイル」との連携方法 アスマイルから特定健診結果データを健康予測AIに連携するにあたり、ユーザーが利用したいと思ったときに簡単に利用できること、今後のAIの発展可能性の担保等を考慮した結果、APIを構築することになった。 4.ソリューション完成後の成果や効果 「健康予測AI」の実装により、ユーザー自身の健康や健診受診に対する意識を高めている。 5.横展開に当たってのアドバイスや共同利用可能性 他の都道府県や医療保険者でも特定健診データを複数年分保管しているのであれば、同様に分析し健康予測AIを構築することは可能だと考えられる。都道府県が国保の保健事業として実施する場合は、特定健診データの保有者が市町村であるため、どのように情報利用の理解を得るか検討する必要がある。    |

|

関連 ホームページ |

https://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/platform/asmile.html |

| https://www.asmile.pref.osaka.jp/index.html | |

| 本件問合先 | 健康医療部健康推進室国民健康保険課 |

| 06-6944-7049 | |

| kokuho@gbox.pref.osaka.lg.jp |